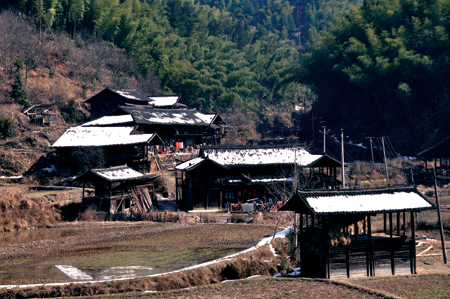

(乡村 洪保青 摄 )

建筑工艺

苗、侗、瑶族擅长建筑,尤以木结构建筑工艺最出色,吊脚楼、鼓楼、风雨桥和凉亭四大建筑是其艺术的结晶。这些建筑的柱、枋、梁、板壁等构件,不用铁钉,全靠木榫、木栓互相穿插或叠搭嵌合,结构紧凑,具有木结构的穿斗式、抬梁式、井干式三种传统建筑方式的优点,又近似于现代建筑的排架结构和框架结构,主要由梁柱承重,整体性和稳定性好,所以非常牢固,有的历百年而不倒。

(吊脚楼 聂德荣 摄)

(一)吊脚楼

建筑形式建筑形式有两种:一种是建筑在平地上的吊脚楼,其下层的外侧柱子和柱子之间不嵌壁板,里侧柱子和柱子之间才嵌板壁,外侧的全部柱子和里侧的全部柱子之间形成走廊。另一种建筑建立在山腰斜坡上。地基分上下两层,下层地基不须平整,外侧的长柱落脚在下层地基上;里侧屋柱短,落脚在上层地基上。上层地基与楼面相平,人员出入都在这一层。这种形式的吊脚楼的吊脚层不嵌板壁。上层设有走廊,围以栏杆,屋顶盖青瓦,为双坡悬山顶。有的四周皆设走廊,称为走马转角楼,围以栏杆,屋顶盖青瓦,称四坡流水顶,并用青瓦垒成屋脊。屋脊中间砌“元宝”或“金钱”图案,屋脊两头砌鳌头或凤头。排枋穿柱,房屋正面的排枋头部均雕饰龙头或凤头图案,檐柱下端吊“金瓜”。各间房子安装着用木条镶成几何图案的窗户,有的窗户还雕龙镂凤,工艺精细,美观大方,富有浓厚民族艺术风格。

正屋一般为4排3间,也有6排5间的,每间宽约丈余,正中一间为堂屋,设有祀奉祖先的神龛,称为“天屋”或堂屋。两端开间各分前后间,前间为厨房,设有火炉,是一家人生火做饭和冬天烤火之处;后间底层为卧室或贮藏室,上层作卧室和粮仓。整栋房屋的第三层仅有半层,称“仓顶”,用于堆放杂物。

偏厦家庭条件好的人家在正屋左右配有“偏厦”,称“仓楼”,楼下安放石碓,圈养牲畜,堆放柴草杂物。楼上住人,房前设有走廊,有的人家四周都设走廊并围以栏杆。廊道宽敞明亮,光线充足,为一家人夏天乘凉和妇女做女红之所。

优点吊脚楼不仅造型美观,而且有很多优点。一是省工省料又省地。山区建房,山高坡陡,挖块房屋地基费时费力。建吊脚楼则可以顺坡就势,稍微平整一下场地便可,平地容纳不了的部分,可以伸出去,将吊脚柱支撑于山坡上。二是山区多雨雾,地面潮湿,住吊脚楼可以防潮。三是山深林密,猛兽和蛇虫较多,旧时常发生虎豹夜里伤人事故。而住吊脚楼可以防止猛兽的袭击和蛇虫进入室内。吊脚楼依山傍水,掩映在青山绿水之间,错落有致,把山寨点缀得如同人间仙境。

{Ky:PAGE}

(二)鼓楼

鼓楼是苗、侗族人民集会议事、休闲和开展文娱活动的公共场所。旧时,苗、侗族居住的村寨都建有鼓楼。明朝万历年间,绥宁官府《赏民册示》载:“村团或百余家,或七八十家、三五十家,竖一高楼,上立一鼓,有事打鼓为号。”鼓楼一般建在寨头或寨中风水最好、地势宽敞的地方,低的有三、四层,高的达十多层,纯木结构,系卯榫嵌合,层叠而上,飞檐重阁,楼顶多为伞型。楼的底层围以栏杆,四周安置长木凳,中间置“火塘”,供人休闲、议事。楼中横枋、四壁和门上方彩绘龙凤麒麟、鱼鸟花卉、山水人物。古楼造型雄伟壮丽,既有宝塔之英姿,又具楼阁之优美。例如鹅公岭鼓楼,占地140余平方米,16柱落地,其中4根主柱须两人合抱。该鼓楼共为3层,第一层设有火塘;第二层设置牛皮大鼓;第三层为塔楼,雕梁画栋,工艺精巧,可惜已被拆毁。

(清安桥 蒋兴柏 摄)

(三)风雨桥

绥宁地处山区,溪河纵横,桥梁颇多。据1986年24个乡(镇)的统计,全县共有较大民用桥1018座,其中有石桥、木桥、水泥桥。石桥又分石板桥、石拱桥;木桥又分为木面桥、风雨桥。在众多桥梁中,风雨桥独具特色。它有很高的实用价值,一是供行人和在野外做工的人休息时遮阳挡雨;二是保护桥梁本身,免受日晒雨淋,以便延长使用寿命;三是造型漂亮,美化环境,令人赏心悦目。绥宁现存风雨桥较多,其形态各异,按其结构大致有石墩风雨桥和石拱风雨桥两种。

石礅风雨桥以立石砌桥礅,上建长廊形桥亭,桥面铺木板,亭上盖青瓦。长廊两边围以木栏杆,架长木板凳为座,供行人休息。长廊顶部建1至3个亭阁,亭阁的中柱直撑亭顶,嵌诸多木枋成放射状。枋上装瓜柱,相互嵌合穿插,结构紧凑。长廊瓦脊有“双龙抢宝”彩塑。主梁底面刻画阴阳八卦图,檐板及亭阁壁板上绘有龙凤兽鱼鸟花卉图案和人物故事,建筑精巧。现保存较好的有:鹅公岭侗族苗族乡迥龙桥,建于清光绪九年(1883),1987年补修,方石砌墩。木亭长12米,宽4米,桥亭中部有楼阁3层,悬山顶,四角飞檐,桥亭尖顶上塑1只展翅欲飞的白天鹅,1985年12月被列为县级重点文物保护单位。乐安铺苗族侗族乡文江桥,建于清道光十五年(1835),为石礅木亭,有石礅3个,青条石砌筑,墩高3米,桥亭原有17排,今存16排,长40米,宽3米,高4米,悬山顶,重檐,亭梁上彩绘双龙抢宝、龙凤呈祥、云彩太极等图。黄土坑乡同乐村杨家桥,始建于明万历年间(1573-1620),清道光二十三年(1843)补修,墩高3米,亭长20米,宽4米,高4.5米,重檐,亭中建楼阁2层,四角攒尖顶,造型精巧美观。寨市镇西河桥,2009年复修,长68米,长亭分作24排。中部有楼阁,五层,八角攒尖顶。该桥与众不同之处是,主桥两侧增建副桥,以便人和畜分桥而过,保持桥面卫生。

石拱风雨桥用青条石砌拱,拱上建长廊式桥亭,其结构与石礅风雨桥亭相似。保存较好的有:麻塘苗族乡岩寨村经继桥,始建年代不详,清道光二十四年(1844)复修,单石拱,跨长8.8米,高6米,拱上建亭,长16米,宽3.7米,亭中部建阁,双重飞檐,四角攒尖顶。唐家坊乡赖梅村赖家坊桥,建于清同治五年(1866),单石拱,木亭,亭长18米,宽4.6米,亭上筑楼阁,四角飞檐。

(长廊式凉亭 资料图片)

(四)凉亭

绥宁苗、侗等族人民热心公益事业,在古道山坳或村寨边多建有凉亭,供行人遮阳避雨和休息。凉亭均为纯木结构,其形状有长廊式和多角尖顶式两种。

长廊式凉亭多建于山坳、路边和村边。其结构比较简单,一般为4排3间,每排4柱落地,双坡青瓦屋面,不装壁板,只在柱间设置长板凳,供行人休息。主梁上绘有太极图案和捐建人的姓名。如长铺子苗族乡田心村大弯凉亭。

多角攒尖式凉亭一般建在人口稠密的地方,有四角、六角、八角之分,飞檐翘角。有几个檐角就有几根柱子落地。柱子之间用木板相连,供游人休息。凉亭做工精细,如麻塘苗族乡溪口村八角亭,高4.1米,上盖青瓦,檐角饰鳌鱼卷尾图案,八角攒尖顶,正中叠红、黄、蓝、绿四个宝瓶,造型玲珑。

凉亭不仅方便行人,也是本地民众休息、游乐和调解民事纠纷的场所。如东山桥头凉亭的《重修凉亭序》载:“……门首之凉亭,吾之先人创建于斯也,合团之上下左右而适均,其结构严谨,碧瓦辉光,雕梁画栋。旁植苍松翠柏,柳绿桃红。团之人酣憩于此,莫不爽畅其怀,黄发垂髫,逸然自乐。昼则挂红日于青林,清风徐引,夜则悬明月于松上,影落照间。而且春晓藏夫鸟语,夏午引其风凉,秋则听虫语之凄清,冬则观田间之野霁。乾坤辽廓,斯亭虽小,早已寓四时无穹之佳兴焉。而或团之中有鼠牙雀角,事无巨细,传至亭中,少长咸集,悉敬听于老成从公论断,无喧哗,无嘈杂,各以情恕理,劝而归焉。”

{Ky:PAGE}

(刺绣图 洪保青 摄)

服饰工艺

苗、侗、瑶族都是爱美的民族,十分注重服饰上的美观,创造了本民族精湛的服饰制作工艺。

(苗绣 资料图片)

(一)苗绣

绥宁苗族、侗族、瑶族姑娘都喜欢刺绣,但苗绣更显得绚丽多彩。苗绣是苗族民间传统的剌绣技艺。由于苗族文字在清代乾隆五年(1740)以后失传,苗绣便成为苗族历史和苗族传统的载体,成为苗族识别标志和象征。苗绣具有追念祖先、记录历史、表达爱情、美化自身的功用。在苗族的日常生活、节日庆典及择偶、婚丧、宗教等仪式中得到广泛的应用。

苗族姑娘从小就开始学习刺绣,先画好图样,再按图剌绣,久而久之,就可以随心所欲了。一些绣花能手,有一本念不完的绣花经,如:锦鸡配芙蓉,鸡美叶葱茏;黄雀配菊花,美妙人人夸;老鼠躲在葡萄下,人人不会把它打;鸳鸯配水仙,双双都灵艳;鹅鸭戏荷花,分明是幅画;虾子在水草里窜,不准捉来只准看;螃蟹蹲在石头上,美妙世无双;喜鹊梅花树上叫,令人笑颜上眉梢……。所以,她们的一件件作品,不仅寓意深长,而且精妙绝伦,巧夺天工。

针法苗族刺绣具有独特的民族风格和技巧。针法很多,有平绣、辫绣、绉绣、卷绣、缠绣、牵线绣、网线绣、绒绒绣、打子绣、破线绣、压在线绣等10余种。平绣,是先用纸剪成各种花样贴在绣布上,再用丝线来绣。平绣以碎小、纤细、连续纹样为主。图案光滑平整、鲜明清秀。辫绣、卷绣、绉绣则首先绞线,用圆凳装上一个小架子,架子上装上需要绞的8根或12根染色丝线,线头系一小木棍,双手拿着木棍搅动,将线绞成“辫子”。用针前,根据剪纸的图案,挑选好丝线的配色,先绞成数十种不同的丝带。然后按图案剌绣,平起来的盘叫辫绣,鼓起来的盘叫绉绣,卷起来的盘叫卷绣。辫绣、绉绣和卷绣象浮雕一样富有立体感,古朴、厚重,粗犷饱满。花绣完后,紧接着镶金线,吊珠子,钉亮片,使苗绣锦上添花。

顺序苗族剌绣要遵循严格的先后顺序,否则就会影响剌绣的效果。其顺序为:绣花先绣花芯,再绣花瓣,然后绣叶和茎;绣鸟雀时,要从嘴绣起,依次绣脖子、翅膀、肚、尾,然后才绣眼和脚;绣龙、虾、蟹之类,要从头至尾绣,脚最后绣;绣竹梅图时,先绣梅再绣竹……。

图案与配色苗族剌绣还特别讲究图案和配色。图案主要有视为吉祥的龙、凤、麒麟和常见的虫、鸟、鱼、花卉、桃子、石榴等;颜色有大红、水红、紫红、深蓝、浅蓝、深绿、浅绿、橙黄、深黄等。在配色上,喜欢色彩强烈,鲜艳夺目,强调色调在对比中有和谐,素雅中呈多彩,华而不俗,素而不简。由于苗绣针法多样,配色丰富,做工精细,所以,绣出来的作品件件都是精品。尤其是苗族结婚礼服的剌绣更为讲究。如鹅公岭苗族侗族乡佳马村张九芝老人保存的清代苗民结婚礼服,其新郎穿的绣袍为“棉布料”,长4.2尺,胸围2.8尺,袖宽1.1尺,绣有各种图案花纹。新娘穿的绣花裙也系棉布料,长3尺,围长2.4尺,红色,绣有各种花鸟,图案优美,配色协调,制作精细。

典型介绍阳利春,寨市人,是绥宁民间刺绣艺术家。潜心于苗族刺绣五十年,作品秉承绥宁苗族刺绣的传统技法,又在传统技法上大胆创新,色彩艳丽,层次丰富,针法细腻,造型生动。作品题材融集了民俗、花鸟、重大事件等各方面,体现出浓郁的民族特色,也透露出强烈的现代气息,是绥宁苗绣中的精品之作,蕴含丰富的苗族文化记忆。

{Ky:PAGE}

(侗绣 蒋兴柏 摄)

(二)侗锦

侗锦,是侗族妇女的手工技艺珍品,用多色棉线和丝线交织而成。纺织侗锦的工具,主要以铜钩和木棱为主。编织侗锦的方法,多是按布纹纱路的走向穿针引线,织出的图案大都是直线,常见的有“人”字形、“十”字形、“米”字形等。经过织锦姑娘的精心设计,将红、绿、黄、紫、青、蓝等色丝线组成一幅幅五彩缤纷的图案画面。既有几何图案,也有鸟、兽、花、草、虫、鱼、人物故事等。结构紧密、色彩鲜艳,多用作被面、头巾、遮胸、腰带、围腰、背兜等。有些聪敏多情的侗家姑娘为了表达对爱情的坚贞,还把恋人的名字,以巧妙工艺织进图案花纹里;有的还通过侗锦描绘家乡的美丽风光和祖国的大好河山。

(美丽的符号 林安权 摄)

(三)银饰

旧时,绥宁苗、侗、瑶族喜戴银制装饰品,男女皆然,而以青年妇女为最。特别是新娘的婚礼盛装,银饰最为丰盛。有银冠、项圈、项链、银角、银簪、胸排、胸链、银扣、银耳环、银戒指等。这些银饰除少数由粗重的方条或圆条构成外,大部分由细方条、圆条、扁条、张片、细丝等相互结构而成。

银饰的制作须经过铸炼、锤打、编结、洗涤等几道工序。用方条和圆条制作比较粗重单一的银饰品,其方法比较简单,费工不多,但费银较多。如实心的棱形、圆柱形项圈、手镯等,不需精心制作。而细致的银饰品,如银花、扁手镯、空心手镯和空心项圈等费银较少,但工艺讲究,制作精细,费时费力。制作银链、银铃、银胸牌、银冠等复杂的银制饰品,则费工极多。有的要经过无数次工序加工而成。如银冠,更是集银饰工艺之精华。在面积不大的冠架上,焊接银花、银铃、银雀、银针等饰物,重约三、四十两,有数十件之多,件件都是精品之作,充分显示了民族工匠制作技艺的精湛。

{Ky:PAGE}

(正板村旗杆石刻 聂德荣 摄)

雕刻工艺

雕刻工艺种类很多,有石雕、木雕、根雕、角雕、竹雕等,其风格各异。绥宁比较流行的为前3种。

(一)石雕

石雕,多用于住宅、祠、寺、庙、石井、石墓及碑碣上。按其雕刻内容可分为字雕和图雕两种。字雕,多采用质地细腻的青石料磨平后,在上面刻字,多为阴刻。图雕,多采用质地较硬的青石或花岗岩石料,雕刻的图案内容丰富,多姿多彩,有人物、龙、凤、狮、虎、麒麟、花卉以及云彩、太极等。如关峡苗族乡隘口东岸光利山顶处岩屋内的石人像,系花岗岩石料,高80厘米,宽30厘米,厚20厘米,呈坐禅式,头戴方巾,身披长袍,手捧笏牌,神情肃穆,造型古朴。寨市苗族侗族乡马田村石狮,雕于清代,原安放在卫千总龙彦荣府宅大门口。该石狮用青石雕刻而成,有一对,大小相等,高100厘米,长70厘米,腰围90厘米,呈蹲立状,造型雄浑,刻工精细,线条流畅。又如东山侗族乡东山村桥头飞山庙柱脚垫的石鼓,为镂空雕刻,镂空部分里面似乎暗藏无穷的神秘。而石鼓外表则雕刻人物、花卉和怪兽等,生动传神。其线条虽不及木雕流畅,但更显挺括,更具力度和动感。

(木雕床 易建明 摄)

(二)木雕

木雕,多用于房屋建筑和家具上。内容丰富、刀法娴熟、线条流畅、人物花鸟、栩栩如生。在鼓楼、凉亭、宗祠、寺庙等建筑物上无不雕龙镂凤,房屋的吊脚檐柱头部雕成葫芦或“金瓜”,排枋头部雕成龙头或凤头,窗棂雕有喜鹊登梅图案。特别是家具上的木雕更精致细腻,例如在长铺子苗族乡小水村发现的“千工床”最为独特。据《绥宁县文物志》载:“清朝光绪年间,小水村大地主丰大来为显示其家庭富有,雇请匠人为其妻妾各做一架木床,费时3年多,故名‘千工床’”。

“千工床”分为上下两部分。下部高50厘米,长216厘米,宽150厘米;上部为床架,高170厘米,长宽与下部相同。床的正面分内外七层,从顶部到底部,全部装饰镂空镀金图案,内容除花鸟虫鱼、楼阁亭榭、金童玉女、十八罗汉外,还有戏曲故事。造型美观,刻工精湛,涂红抹金,光彩熠熠,具有很高的观赏价值。

(根雕 徐翔 摄)

(三)根雕

根雕是20世纪80年代兴起的一种雕刻工艺,以树根为基本材料,进行艺术造型加工。其方法是:首先,上山采集各种树根;然后工匠依据树根的形态,根据“九成一雕”(即尽量追求天成而不依赖人工雕刻)原则,发挥丰富想象力,把树根造型成各种人物、动物等形状,如:“雄鹰展翅”、“天女散花”、“白鹤亮翅”、“蛟龙出海”、“苗族舞女”等等,然后再涂以色彩和桐油。这样,既可以防腐,又使作品更鲜明夺目,古朴典雅。较有名气的根雕是县新华书店的苗族干部李世满,先后于1989年和1991年在绥宁县和邵阳市举办个人根雕作品展览,其中《海鸥》在《民族画报》上刊登。他一生完成根雕作品500多件。

{Ky:PAGE}

(剪纸一幕 易建明 摄)

剪纸工艺

绥宁县民间剪纸盛行。在苗乡侗寨,姑娘们初学剌绣,要先学剪花样纸;青年男女结婚,布置新房,要剪窗花纸;春节元宵舞龙灯,要剪灯花纸。所以,剪纸成了妇女们生活中的一个重要内容,也是她们必须练就的一项基本功。

(剪纸作品)

初学剪纸,先要描图,然后再照图开剪。剪纸能手则不用描图,可以随心所欲,根据自己的构思,把几十张纸叠在一起,不一会就剪出几十张相同图案的纸花来。剪纸的图案很多,内容十分丰富,有象征吉祥的“龙凤呈祥”、“喜鹊登梅”、“双凤朝阳”、“鲤鱼跳龙门”等;有反映农民生产活动的“牛耕”、“狩猎”、“五谷丰登”、“六畜兴旺”等;有反映人们生活、娱乐的“山乡巨变”、“鱼水情深”、“舞龙灯”、“狮子滚绣球”等;也有反映爱情的“鸳鸯戏水”、“鼓楼对歌”、“吊脚楼幽会”等等。党坪苗族乡动雷村的剪纸较有名气。1976年,该村苗族青年妇女于爱玉的剪纸作品《高山鱼满塘》入选湖南省美术作品展览会。

(剪纸作品)

剪纸最为热闹的场面莫过于剪灯花纸。正月舞龙灯,龙灯上要贴大量纸花,又叫“龙灯花”。种类很多:有贴在龙身上的条花与“杉木剌”;有贴在红宝绿宝上面的宝花;有贴在凉伞上面的凉伞花;还有贴在牌灯上面的牌灯花。这些龙灯花要数宝花和凉伞花最难剪,它的构图较复杂,而且剪出来的花要成套有名,如“双龙抢宝”、“丹凤朝阳”、“喜鹊登梅”等等。村寨要舞龙灯时,剪龙灯花的任务都分配给刚嫁来的媳妇,看谁心灵手巧手艺高。一些手艺差的新媳妇只好甘拜下风,虚心向手艺高的姐妹学习。现在,剪纸已成为一种高雅的民间艺术,不仅妇女学剪纸,许多男子汉也学会了剪纸,有的人剪纸艺术达到了很高水平。例如江口塘电站职工唐东风,他在县城多次举办个人剪纸作品展览,许多珍品被人购买珍藏。2006年3月9日,成立了绥宁县民间剪纸艺术协会,唐东风任会长。如今,唐已被正式确认为绥宁县非物质文化遗产剪纸艺术的传承人。寨市是绥宁县的老县城,长期活跃着许多剪纸高手。2010年已有87岁的侗族妇女黄菊云、76岁的苗族妇女杨长英,在剪纸艺术领域都有较大名声。其他乡也有许多剪纸高手。

来源:绥宁新闻网

作者:编辑:王伟琪

编辑:redcloud

本文链接:http://wap.hnsnnews.com/content/2013/05/02/10446966.html